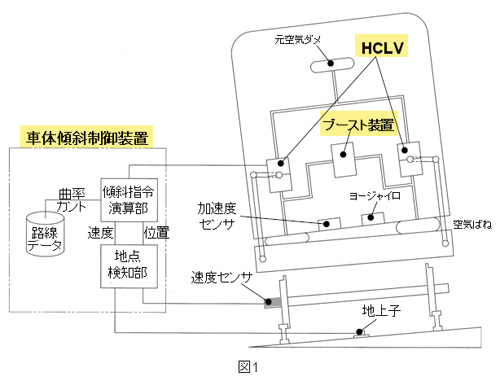

車体傾斜装置の概要

新幹線で利用されている車体傾斜装置は日本車輌が開発した曲線区間でも速度を落とすことなく安全で安定した走行をすることができるシステムで、線路上にある地上子と速度センサーの情報を列車内の地点検知部が検知し、路線データや傾斜指令演算部を介して空気ばねを伸縮させて車体を傾斜させる装置で、新幹線の速度向上に努めている装置です。

各機器の役割

B 車体傾斜制御装置

- 速度センサからの信号を積算して現在の走行位置を算出し、車輪の空転や滑走に起因する距離誤差を、地上子からの情報またはジャイロ情報を用いた曲線検知機能によって補正します。(地点検知機能)

- 地点検知機能が計算した現在位置情報と、予め記憶している路線データを基に、適切な傾斜のタイミングを判断して指令を出し、HCLVを駆動します。(傾斜指令演算機能)

C ブースト装置

- 内軌側の空気バネから外軌側の空気バネへ強制的に空気を移動させる装置です。この装置により傾斜速度を向上させると共に、空気消費量の削減が可能となります。

https://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo/making/tilting_system.html-日本車輌、日本車両の傾斜システム

所要時間の変化

1997年10月「のぞみ1号」 東京博多間4時間49分 500系

2024年 「のぞみ64号」 東京博多間 4時間46分 N700S

技術の違い

| 登場年(トップナンバー) | 編成出力 | 設計最高速度 | 運転最高速度 | 車体傾斜装置 | |

| 500系 | 1995年 | 18249kW | 360km/h | 320km/h(可能) | なし |

| N700S | 2018年 | 17080kW | 360km/h | 300km/h | あり |

これを見ると性能、編成出力は500系の方が高い、しかし所要時間はN700Sの方が短く、停車駅は変わっていない。つまり車体傾斜装置によって所要時間が短くなっている。

コメント