JR東海は16日、ドクターイエローと同等の検測を営業列車に乗せて検測できるシステムを発表しました。

概要

実際にどのようなシステムが発表されたかというと、「軌道検測システム」「架線検測装置」「先頭車画像装置」の3つです。

それぞれ見ていきましょう

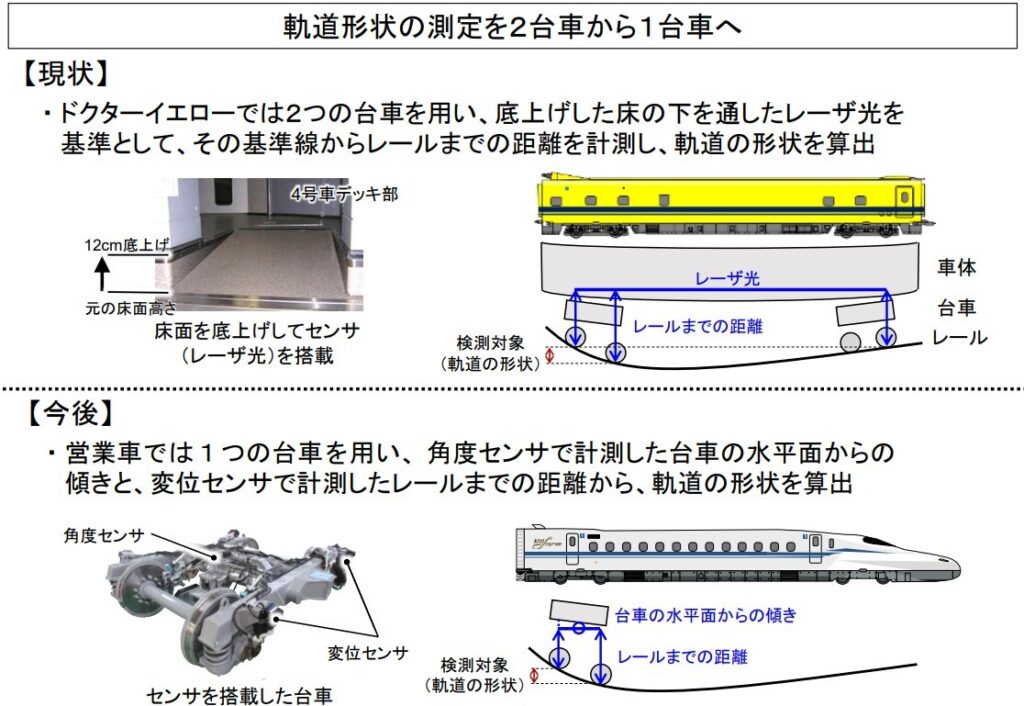

軌道検測システム

まずは軌道検測システムです。

こちらは上記画像の通り、今までレーザー光を起点とした床からの距離で計測していたものを、一つの台車の中に、台車の角度とレールまでの距離から軌道形状の算出が可能となるシステムです。

こちらを利用することで、ドクターイエロー(以下923形)のように床面を底上げしたり、車体のすべてを使わなくても簡単に検測ができるようになります。

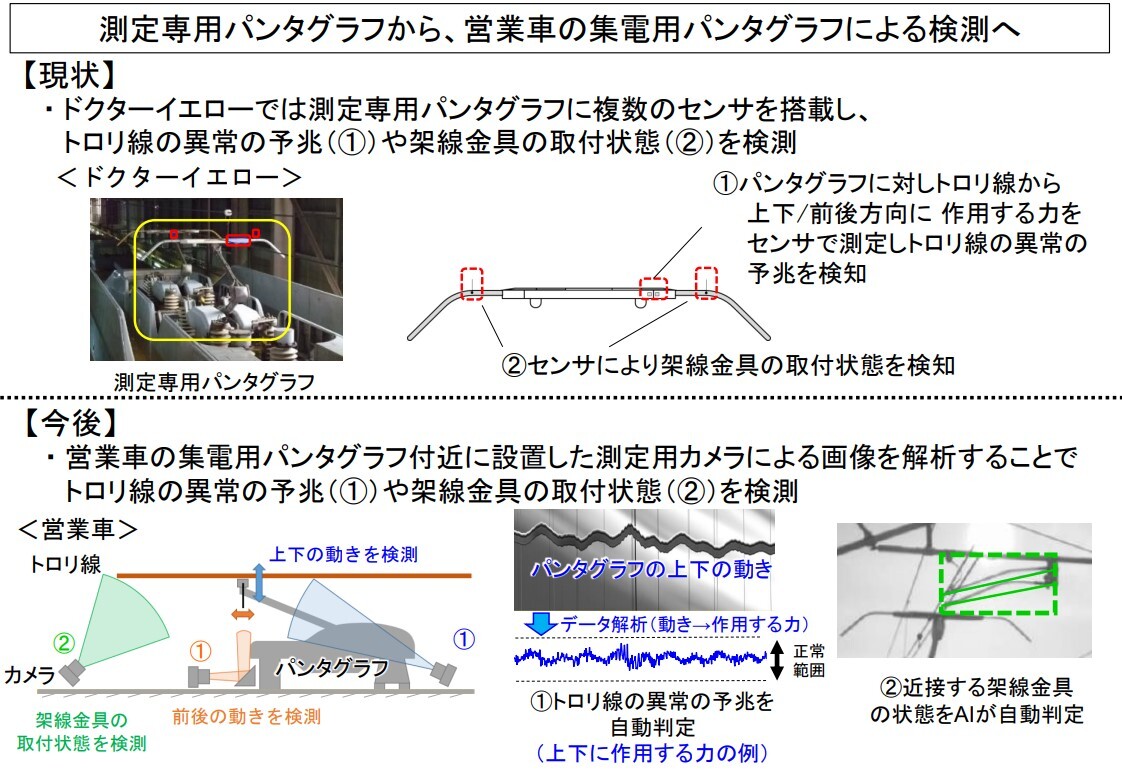

架線検測装置

続いては架線検測装置です。

923形は検測用のパンタグラフを利用して検測していましたが、今後のシステムでは集電用のパンタ付近にカメラを設置し、上下方向の動きを計測・架線器具の状態をAIが自動判定するようです。

AI技術の向上がすごいですね、、、

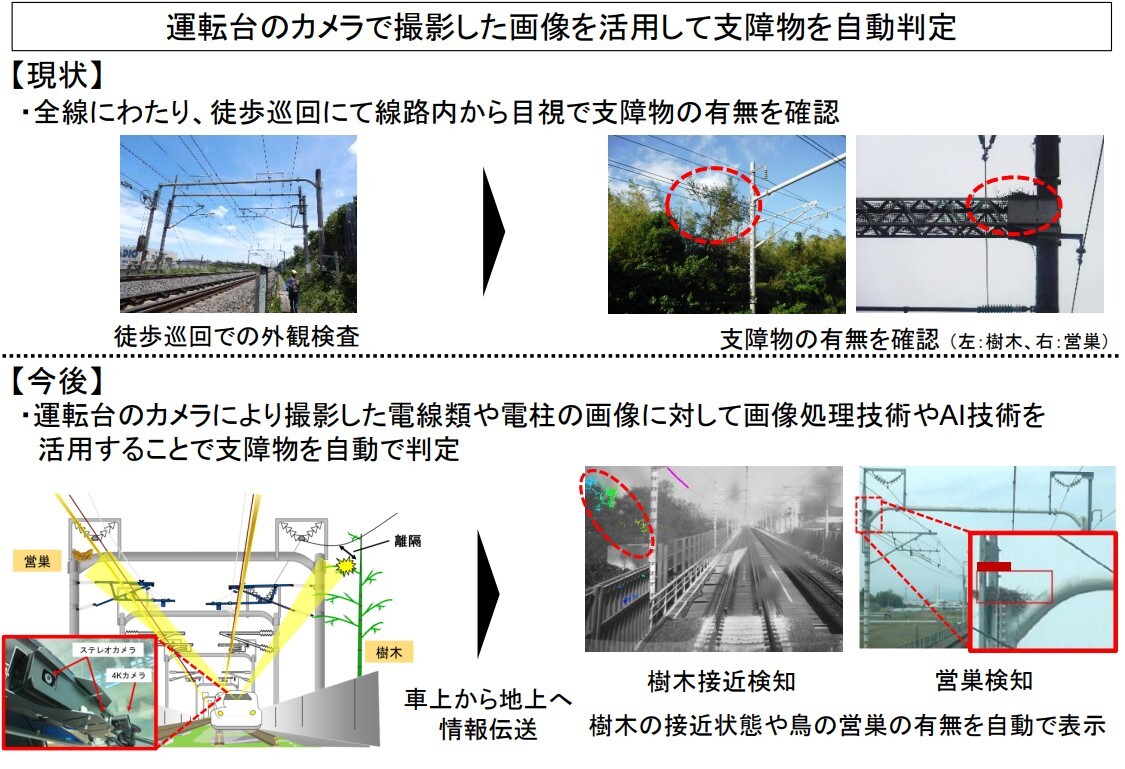

先頭車画像装置

現在、障害物の検査は検査員が全線を徒歩で検測していましたが、今後は運転台に設置されたカメラを利用して、AIや画像処理技術を利用して樹木や鳥の巣を発見するようです。

これによって作業員の負担が大幅に減少しますね。

まとめ

今回の新技術は、機械の小型化やレーダーの技術向上だけでなく、AIの技術も多用された最新の検測システムで、2027年度の導入を予定しているようです。

現在も走行中の923形T5編成も、2027年度以降検測を終了するようです。

出典

出典1)ー東海道新幹線 新しい営業車検測技術の開発についてーJR東海・ニュースリリース(2025年10月16日)

コメント