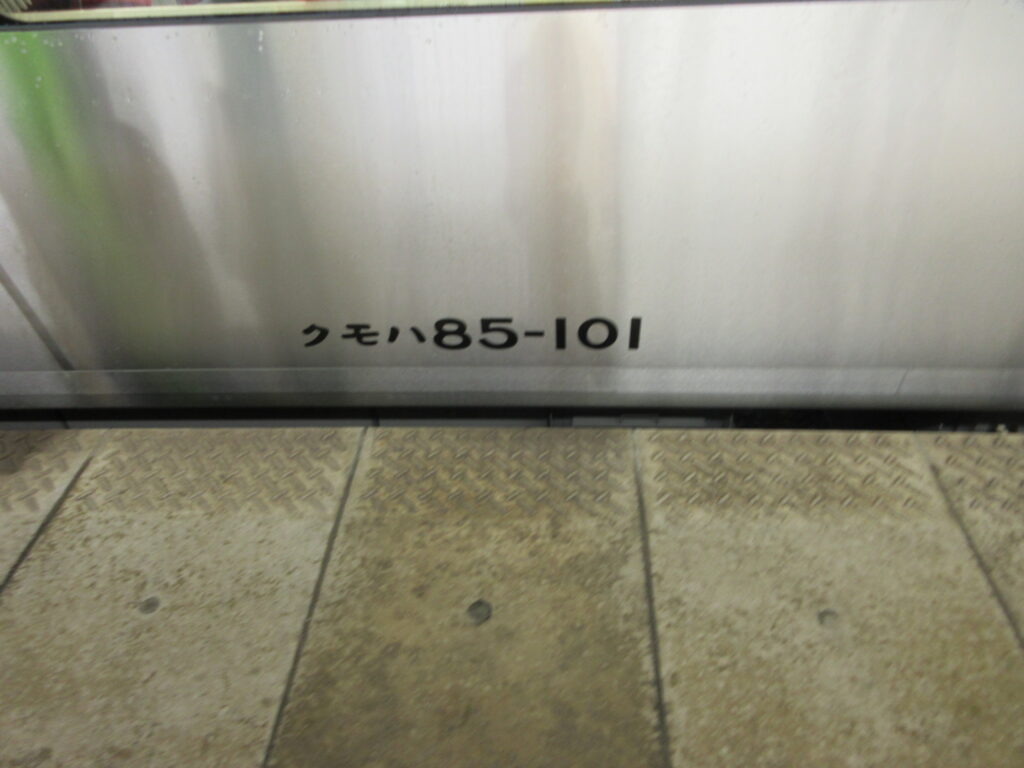

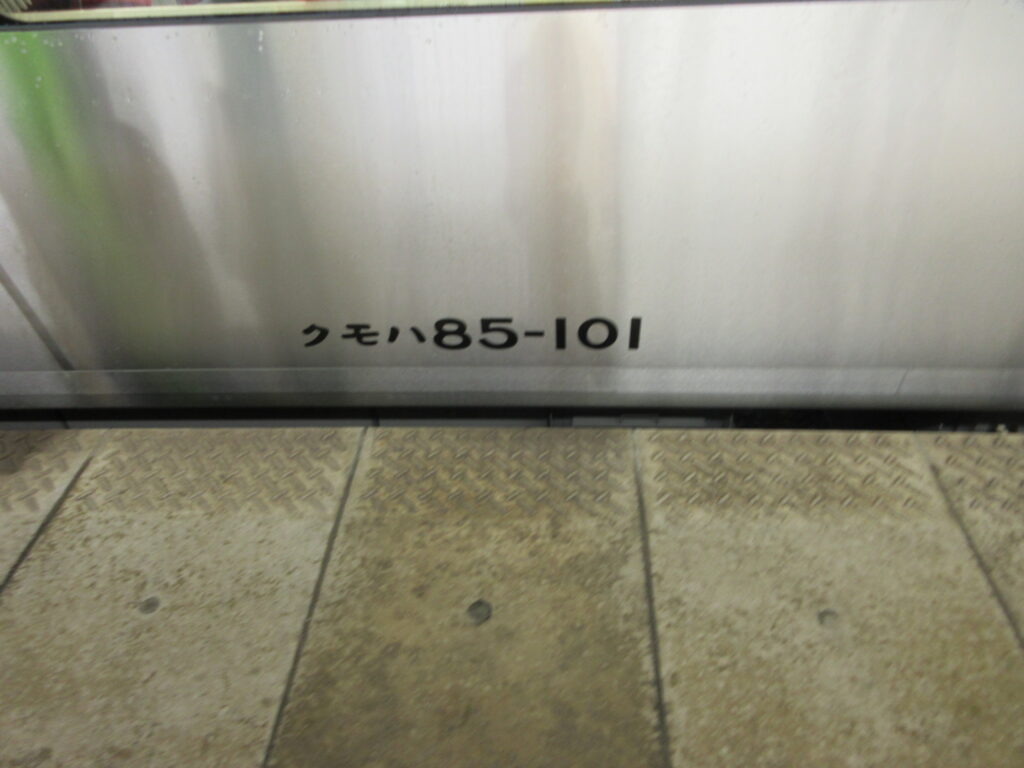

みなさんは、鉄道車両の車両記号、というものを知っていますか、クモハやモハ、クロ、サロといった主にJRの車両についているものや、機関車のEFやDDなどのことです。

今回は、それらの車両記号についてしっかり解説しようと思います。

広告↓

JRの電車についている記号

まずは最も標準的なカタカナ記号について説明します。※この法則はJR四国には通用しません。

| 記号 | 意味 |

| ク | 運転台付き |

| モ | モーター付き(電車 |

| イ | 一等車 |

| ロ | 二等車(グリーン車) |

| ハ | 三等車(普通車) |

| ネ | 寝台車 |

| サ | 付随車 |

| シ | 食堂車 |

| ユ | 郵便車 |

| ニ | 荷物車 |

| 記号 | 意味 |

| エ | 救援車 |

| ヤ | 検測車 |

| ル | 配給車 |

| フ | 客車 |

| コ | 車重22.5t以内 |

| ホ | 車重22.5~27.5t |

| レ | 冷蔵車 |

【電車の番号】

JRの車両には223系や313系といったように番号があって、それにも意味があります。

| 百の位の番号 | 意味 |

| 0~3 | 直流車両 |

| 4~6 | 交直流車両 |

| 7,8 | 交流車両 |

| 十の位の番号 | 意味 |

| 0~3 | 通勤型・近郊型車両 |

| 4 | 検測車 |

| 5~8 | 特急・急行型 |

| 9 | 試験車両 |

| 一の位 | 意味 |

| 1~9 | 順番(特に意味なし) |

気動車

気動車の場合は下のようになります、なお、数字は現在意味を持たないので省略します(国鉄時代は意味があった)

| カタカナ | 意味 |

| キハ | 気動車(3等) |

| キロ | 2等気動車 |

| キサハ | 3等気動車(エンジン未積載) |

| キサロ | 2等気動車(エンジン未搭載) |

機関車の場合

まず、機関車の場合、電気機関車ならばE、ディーゼル機関車ならばDがつきます。

それに、動輪の数に応じて下の表のものが追加されます。

| アルファベット | 動輪の数 |

| B | 2 |

| C | 3 |

| D | 4 |

| E | 5 |

| F | 6 |

| G | 7 |

| H | 8 |

数字は、国鉄時代はそれなり意味があったものの、現在は気動車同様ほぼ使い分けられていません。

言うならば百の位5未満は直流、5以上は交直流または交流、といった感じです。

まとめ

この表は、基本JRの車両のみ(JR四国除く)に使える表で、私鉄の車両には、JR共通で使えるTやTc、Mとかいう記号であらわすことができますが、基本的に使わないので今回は省略させていただきます。

でもまあ、T車はJRでいうサハやサロ、MはJRのモハ、TcはJRでいうクハ、クロに当たるということですね、ちなみにクモハはMcで表します。結局説明するんかい

あとはデとかモとかあるけどそれに関しては説明が長くなるのでやりません。

まあこれ覚えときゃ何とかなるので頑張って覚えてみてください

コメント